PLATING PROCESSES AND TECHNIQUES

-

三和メッキ工業株式会社HOME

三和メッキ工業株式会社HOME

- 硬質クロムめっき

硬質クロムめっき

硬質クロムめっきはクロムめっきの1つで、クロム金属が1μm以上めっきされたものを指します。硬質クロムめっきのことをハードクロムめっきと呼ぶこともありますが、どちらも同じ意味になります(本記事では硬質クロムめっきで統一します)。硬質クロムめっきは厚いめっきを施すことにより硬度と耐摩耗性に優れているため、機械部品や金型など工業製品によく使われています。

目次

硬質クロムめっきとは?

前述した通り、硬質クロムめっきは硬度と耐摩耗性、密着性に優れていることから工業製品によく使われるため、JIS規格では「工業用クロムめっき」とも呼ばれることもあります。硬度はHv750以上あり、膜厚は1μmから100μmまでありますが、めっきを厚くすることでより高い耐久性を得ることも可能です。

この硬度・耐摩耗性・耐食性はめっき皮膜の物性が関係しており、その皮膜物性に大きく関わっているのがクロムめっき浴の浴組成とめっき条件です。最近の傾向では高硬度、高耐食、高効率の「HEEF浴」といわれるマイクロクラッククロムめっき浴が増えています。

硬度や耐摩耗性があるほかにも、クロムめっきは摺動(しゅうどう)性や離型(りけい)性(※型からの外れやすさという意味)が良いという特徴があります。そうした性質があることも、硬質クロムめっきが工業製品や機械部品に多く使われる理由のひとつです。[1]

装飾クロムめっき

硬質クロムめっきの他に、同じクロムめっきの仲間として装飾クロムめっき(ニッケルクロムめっきともいう)と言われるめっきもあります。

装飾クロムめっきは主に美観を持たせたい製品に対して用いられます。光沢のある色調で意匠性があるので、外観をきれいに整えるために使われることが多いですが、ニッケルめっきの保護膜として使われたり、製品に更に硬度をもたせたりする目的で使われることもあります。その他のケースでは、高い耐食性を得るために用いることもあります。

クロムめっきで用いられる金属クロムは、大気中で酸素と結合し、表面に透明で極めて薄い不動態膜を形成します。めっき表面が空気に触れることで酸化皮膜が形成されるので、耐食性が強くなるというわけです。これにより、銅・ニッケルめっきがもつ美しい光沢・耐食性に、さらに優れた耐食性・安定性が加わることで美しい外観を保持することができます。製品の美観性に優れているという特性から、水道蛇口などの設備部品や、自動車の外観部品などに使用されます。

クロムめっきの原理

ここでは、クロムめっきの原理について説明します。

クロムめっきは、めっき液中の金属イオンが電子をもらい、陰極にクロム金属となり析出します。

クロムはイオン化傾向の大きな金属(卑金属ですが、空気中の酸素で透明で緻密な酸化皮膜を瞬間的に形成し、銅より貴な電位を示す耐食性の優れた皮膜になります。

硬質クロムめっきの場合は、めっき液の構成や電析メカニズムが他の金属めっきとは異なり、一般のめっきは、一価や二価イオンからの電析ですが、硬質クロムめっきは六価からの電析になります。

硬質クロムめっきの特徴

硬質クロムめっきは、直接母材にクロムめっきを施し、硬度が高く耐摩耗性がある皮膜をつくることが出来ます。硬質クロムめっきの特徴は大きく、高硬度、耐食性、膜厚を厚くする、耐摩耗性などがあります。それぞれについて解説していきます。

高硬度

- 電気めっきの中では、最も硬い皮膜をつける事が出来る処理です。

硬さは、膜厚が25μm厚以上でHV800〜1000で、JIS(H8615)では、20μmのビッカース硬度がHv750以上になっております。

耐食性

- クロム表面に瞬時に酸化膜を形成することで、銅より貴な電位をもち、耐食性に優れています。塩化物以外の化学薬品に対して安定であり、大気中でも10㎛以上の厚さをもつ皮膜は比較的良好な耐食性を示します。また下地めっきを施すことでさらに耐食性を向上させることができます。

膜厚

- 1〜1000μm厚程度とされ、10㎛以上の厚さをもつ皮膜は良好な耐食性を示し、大気中で安定性のある表面を維持します。

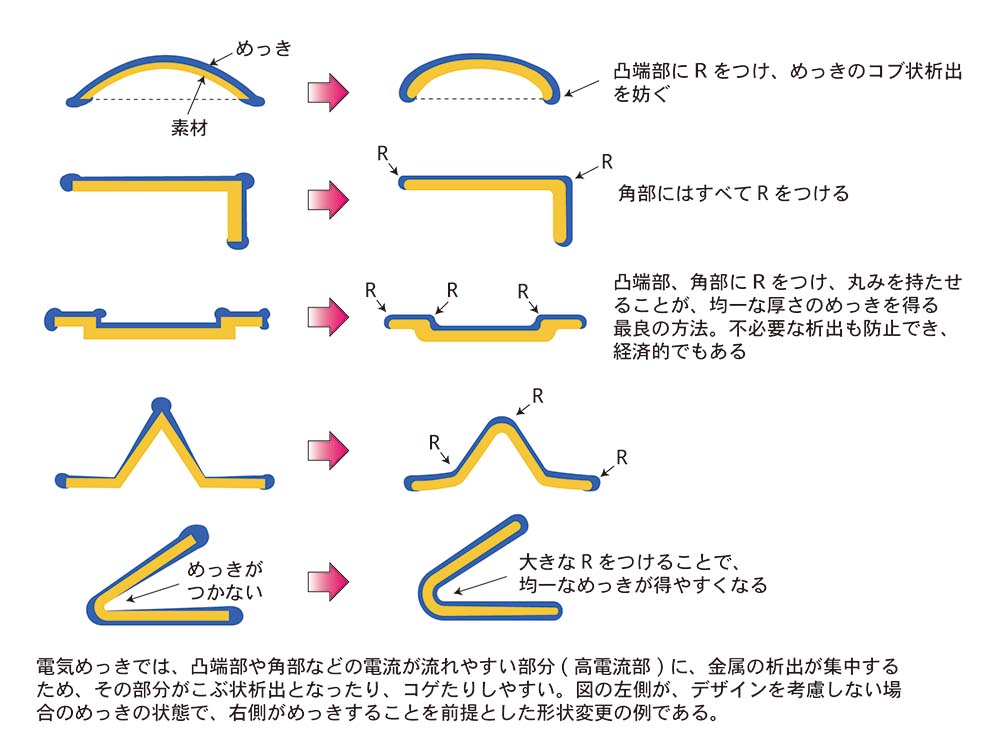

硬質クロムめっきの皮膜は、複雑な形状に対して均一な厚みで析出させることが難しく、凸部にめっきが多く析出し、凹部に少ししか析出しない傾向が大きいです。

硬質クロムめっきの特徴として、均一電着性が悪いため、めっきの膜厚の均一化が難しいとされています。

そのため、製品の寸法や精度を保ちつつめっき膜厚を一定に仕上げるための、専用ジグなどの製作が必要になります。また、膜厚が薄いとクラックが素地にまで達するため、湿気の多いところでの使用・保管では防錆油塗布による表面保護が必要になります。

耐摩耗性

- 皮膜硬度が高く摩擦係数が小さいので耐摩耗性に優れています。耐摩耗の目的で、摺動する面にめっきをする場合、注意すべき点としてかじり現象があります。

硬質クロムめっき同士で摺動させた場合、両者とも硬い皮膜のため、摩耗は非常に少ないように思われがちですが、実際にはかじり現象を起こして両者とも急速に摩耗してしまうので注意が必要です。このようにクロム皮膜と摩耗してかじり現象を引き起こしやすいものに、砲金・黄銅等も含まれています。

装飾クロムめっきの特徴

装飾クロムめっきの特徴は大きくわけて以下の3つになります。

光反射性が高い

装飾クロムめっきは、光を効率よく反射する特性を持っています。よく街中で見かけるシルバー色でキラキラしているものはクロムめっきが施されており、アクセサリーでも採用されるほど美しい光沢を放ちます。その高級感や清潔感によって、美術館で使う器具や車のエンブレム、医療の現場によく採用されています。

熱反射性が高い

めっきした製品は、高温の状態で長い期間置いておくと、酸化・変色します。しかし、クロムめっきは、熱反射性が高く酸化反応が遅いため、条件があるものの高温の状態で置いておいても酸化・変色がありません。

耐食性が高い

クロムめっきは、耐食性が高いという特徴もあります。その理由としては、クロムめっきの下地としてニッケルめっきが使われることで耐食性が強化されるからです。

変色や腐食しにくい特性を持つクロムめっきは、住設機器や自動車部品、工業製品など幅広い用途で使われています。

硬質クロムめっきの皮膜特性

硬質クロムめっきの皮膜特性ついて詳細を解説します。

| 硬質クロムめっき皮膜特性 | |

|---|---|

| 組成 | Cr 99.8% |

| 密度 | 6.9〜7.2g/㎤ |

| 融点 | 1880〜1900℃ |

| 沸点 | 2482℃ |

| 密着性(鉄素材に対して) | 50,000〜70,000psi |

| 膜厚(素材や形状によって変化) | 1〜1000μm以上 |

| 電気抵抗率 | 金属の場合・・・125nΩ・mat20℃ 硬質クロムめっき皮膜・・・28℃で50~60μΩcm(処理条件により変化) |

| 摩耗性数 | 静摩擦係数 0.14程度 動摩擦係数 0.12程度 |

| 熱膨張係数 | クロム金属として 6.2×10 -6K-1 at20℃ |

| 熱伝導率 | 93.7W/(m・K)at27ºC |

| 耐熱性 | 200℃から400℃までは高硬度を保持し400℃を超えると徐々に皮膜硬度が減少する。500〜550℃付近で急激に減少し、さらに600〜700℃に加熱すると、硬度は、Hv400近くに低下し、通常のクロムの硬さに等しくなる。以後さらに温度を上げても、硬さの変化は極めて徐々に下がる傾向にある。 |

| 離型性 | めっき表面のエネルギーが低いため、他の物質との凝着がしにくい特徴があり離型が比較的容易である。 めっき前後のバフ研磨を併用することで離型性は更に向上する。 硬質クロムめっきは型離れしやすい特徴があるため、様々な型に用いられ、金型やローラー部、ガイド部などにも利用されている。 |

| 摺動性 | 素地表面の粗さの状態がめっきの仕上げや耐食性に大きな影響を与えるため、表面を磨いてピカピカにするバフ研磨が重要であある。めっき表面をバフ研磨で仕上げをする場合に使用する研磨剤(酸化クロム)の微粒子が潤滑剤の役割を果たし、摩擦係数を低くし摺動性を向上させる。 |

| 潤滑性 | 硬質クロムめっき皮膜の電析(めっき処理中)時に引張応力により発生するクラックへ潤滑油を浸透させることによって特性を得ることが出来る。 保油性に優れ、摩擦係数の低い皮膜(対鋼で0.16)のため、摩擦相手と凝着しづらく、金型部品などに使われている。 |

| 磁性 | 非磁性 |

| 電流効率 | 10~25%程度 |

| ヤング率 | クロム金属として248×10(superscript:9)(10の9乗)N/㎡ |

| 水素脆性 | 水素脆性とは、前処理及びめっき処理の過程で、被めっき物が水素を吸蔵して延性又はじん(靭)性が低下する現象のことをいう。硬質クロムめっきは電流効率が悪く、水素を大量に発生しながらめっきされるので、素地に水素の一部が侵入し、特に高炭素鋼では水素脆性が起こりやすくなる。 |

| 水素除去 | 水素除去とは、硬質クロムめっき中や表面に含まれる水素ガスに脱水素処理を施し、水素を除去することをいう。200℃前後にて3時間程度加熱処理(べーキング処理)を行う。めっき膜厚が非常に厚い場合や、めっき浴の温度が低い場合には、水素吸蔵量が多くなるため、加熱処理を長くする必要がある。加熱処理によってクロムめっき層に顕微鏡で確認出来るクラックが発生するが、特殊な場合以外は、特に欠陥とはならない。 |

【耐食性】

【硬さ】

【耐摩耗性】

【耐熱性】

硬質クロムめっきのデメリット

- ・酸性の雰囲気で、硬質クロムめっき皮膜が溶解してしまう

-

硬質クロムめっき皮膜を侵食する主な化学薬品には以下のようなものがあります。

基本的に「酸性」のものに対して溶解します。ピンホールが発生することで、素材から錆が発生することもあります。塩酸 フッ酸 リン酸 希硫酸 クロム酸 硫酸アルミニウム 塩化カルシウム 硝酸 硫酸銅 塩化第一鉄 塩化第二鉄 塩化亜鉛 塩化すず シュウ酸 クエン酸 乳酸

- ・形状が複雑な場合には専用ジグを制作する必要がありコストアップになる

- ・ある一定の膜厚を超えるとクラックが発生するので耐食性が低下する場合がある

- ・めっき厚のばらつきが大きい

- 一般的にクロムめっきは電流効率が悪く、付きまわりが悪いと言われています。

鋭い角部にはめっきが厚くつくのでバリが出やすく、隅部や複雑な部分には、めっきがつきにくくなります。

したがって、電圧や温度管理、そしてジグ製作・考案など、品質を安定させるのが少し大変で、技術的に難しいめっきと言えます。

角部にRをつけられるものは出来るだけ大きくとり、隅部(特に形状部ツバのついた軸の根元等)には、できれば逃げのあることが望ましいです。複雑な形状の場合には専用治具の製作が必要となります。

- ・水素を大量に発生しながらめっきされるので、素材に水素の一部が侵入するために皮膜が脆くなる(水素脆性)

サージェント浴

硬質クロムめっきは主に3種類のめっき浴の種類があり、それぞれ物性や用途が違っています。

サージェント浴は90年近く前にSargent氏により開発されたクロムめっき浴で、もっともよく使われているめっき浴です。

めっき液成分

液組成:無水クロム酸(三酸化クロム CrO3)を主成分とし、これに触媒根として微量の硫酸を添加した単純な浴組成です。構成は無水クロム酸:硫酸=100:1(重量比)です。温度 50℃、電流密度 40A/ d㎡ が標準です。

サージェント浴のメリット

無水クロム酸と硫酸のみを含有する極めて単純な浴で、管理がしやすく幅広い用途で利用されています。硬度と耐摩耗性を生み出すことが出来るめっき浴で、最も古く、広範囲で使用されてるものです。

サージェント浴のデメリット

他の2つの浴と比べて硬度が低い・めっきの表面粗さが粗い、光沢があまりない、めっき処理時間が長い、めっきの耐摩耗性で劣るという点があります。

電流効率は低く、めっき析出速度も遅いため、1時間で20μm程度しかつけることができません。

しかし、部分めっきをする際など、めっきが付かない部分の腐食を抑えることができる点から、長期にわたって一般的なめっきとなっています。

フッ化浴(混合触媒浴)

基本組成としてのサージェント浴にフッ素化合物を微量に添加することで、つきまわり性やめっき速度を改善した硬質クロムめっき浴です。

めっき液成分

液組成:無水クロム酸、硫酸、三価クロム、触媒(フッ化物)で構成され、温度 55℃、電流密度 40A/d㎡が標準です。

フッ化浴(混合触媒浴)のメリット

サージェント浴と比較して、電流効率が高いため、めっき析出が速く、鉄・鋳物へのつき回りが良く、生産性で優れています。また。光沢範囲が広い、めっき液自身の活性力も強い、密着性がよく、重ね付けにも向いているなど利点も多くなっています。

フッ化浴(混合触媒浴)のデメリット

めっきが析出しない低電流密度部分(ノーめっき部分)で鉄素材が溶解するため、陽極、専用治具、めっき設備が腐食しやすくなり設備費用が高くなってしまいます。

また、部分めっきの場合、めっきの付かない部分が腐食しやすいため、銅、真鍮にはあまり向いていません。

HEEF浴(高効率浴)

HEEF(ヒーフ)浴(高効率浴)は、基本組成としてのサージェント浴に特殊な有機物触媒を微量添加した浴で薬品メーカーの商標のめっき浴です。

めっき液成分

無水クロム酸、硫酸、三価クロム、有機物触媒を含有する高速めっき浴。温度60℃、電流密度60A/ d㎡ が標準です。

HEEF(ヒーフ)浴(高効率浴)のメリット

電流効率が高く、低電流密度部分(ノーめっき部分)を溶解せずに従来浴の2〜3倍のめっき析出が可能で、析出スピードも速いため量産、自動化に適しています。品質としては高硬度で光沢が良く、被覆力と均一電着性が優れています。皮膜はマイクロクラックが生成しやすいため腐食しにくく耐食性が良いです。

HEEF(ヒーフ)浴(高効率浴)のデメリット

腐食性が強い強酸液のため設備損傷や腐食が激しくなり高額な設備投資が必要になります。また、特殊な有機物触媒を使用するため自社分析が出来ず、材料メーカーの分析と調達になり触媒原価が高くなります。標準の温度が高く、腐食性が強い強酸液のため設備損傷が多いのもデメリットになります。

めっきの用途及びめっきの厚さ例

硬質クロムめっき用途例とその時のめっき厚さ例を紹介いたします。

| 区分 | 用途 | めっきの厚さ例 (μm) |

|---|---|---|

| ロール | 高分子化合物用 | 30 |

| 製紙用(カレンダ類) | ||

| 紡織用 | 20 | |

| 鉄鋼加工用 | 50 | |

| 非鉄金属加工用 | 30 | |

| 金型 | プラスチック成形用 | 10 |

| 一般打抜き及び成形用 | ||

| ガラス成形用 | 50 | |

| 医薬品、食品用 | 10 | |

| 鍛造用 | 30 | |

| 窯業用 | 50 | |

| シリンダー及びライナー | 油圧・空気圧機器用 | 20 |

| 水圧機器用 | 30 | |

| ガソリンエンジン用 | 50 | |

| ディーゼル及びガスエンジン用 | 100 | |

| ピストン及び ピストンロッド |

油圧・空気圧機器用 | 20 |

| 水圧機器用 | 30 | |

| ポンプ用 | 20 | |

| 一般機械用 | ||

| ディーゼル及びガスエンジン用 | 100 | |

| ガソリンエンジン用 | 5 | |

| ピストンリング | ガソリンエンジン用 | 50 |

| ディーゼルエンジン用 | 100 | |

| 工具 | 切削用、計測用 | 3 |

| シャフト及びジャーナル | 一般機械用シャフト | 30 |

| 内燃機関用シャフト | 50 | |

| 一般用ジャーナル | ||

| その他機械部品 | 紡織機用部品 | 20 |

| エンジンバルブ | 5 | |

| 一般機械部品 | 20 | |

| 写真及び印刷用品 | フェロタイプ | 5 |

| フィルム加工用 | 10 | |

| 印刷用ロール及び板 | 2 |

硬質クロムめっきの事例

- 【事例1】搬送装置のピストンロッド

- 硬度と耐摩耗性を付与

- 【事例2】プレス機の内径シリンダー

- 硬さと耐摩耗性を付与

- 【事例3】半導体製造装置の部品

- 精度と硬度を付与

設計時の注意事項

1.角部・隅部

硬質クロムめっきは鋭い角部にはめっきが厚くつきバリが出やすくなります。隅部や複雑な形状には、めっきがつかないか、つきにくくなります。

そのため、角部にRをつけられるものは出来るだけ大きくとり、隅部(特に形状部ツバのついた軸の根元等)には、できれば逃げのあることが望ましいです。複雑な形状の場合には治具の製作が必要となります。[3]

2.寸法精度

- 寸法精度を特に必要としない場合、ある程度寸法にゆとりをもって設計してください。

- めっき後、研磨仕上げが困難なものについては、めっきしろを考慮にいれて設計してください。

- 特に精度を必要とするものについては、研磨しろを考慮にいれ、めっき後に研磨してください。

3.熱処理

熱処理された鋼は肉眼では見えない割れ目を有する場合があり、母材によってはめっき後にクラックを生じて使用に適さなくなります。

熱処理は均質に施し、素地組織に変更のないものが望ましいです。

めっきの記号

めっきの記号は、クロムめっきの元素記号「Cr」の前に工業用を表す記号「I」つけて表す。ほか、JIS H 0404および下表による。

| 加工方法 | めっき前 | めっき後 |

|---|---|---|

| バフ仕上げ | 1BF | 2BF |

| ポーラス加工 | 1P | 2P |

| ラッピング | 1GL | 2GL |

| 超仕上げ | 1GSP | 2GSP |

| 液体ホーニング | 1LH | 2LH |

| ブラスト仕上げ | 1SB | 2SB |

| グラインダ加工 | 1G | 2G |

硬質クロムめっきに関連する英語表記

| 硬質クロムめっき | Hard chrome plating |

|---|---|

| 装飾クロムめっき | Decorative chrome plating |

| クロム | chromium |

| マイクロクラッククロムめっき | Micro crack chrome plating |

| ニッケルめっき | Nickel plating |

| 耐食性 | Corrosion resistance |

| 酸素 | oxygen |

| 不動態膜 | Passive film |

| 酸化皮膜 | oxide film |

| 銅 | copper |

| 光沢 | luster |

| 電子 | electronic |

| 陰極 | cathode |

| 卑金属 | base metal |

| 電析 | Electrodeposition |

| 電気めっき | electroplating |

| 電位 | potential |

| 均一電着性 | throwing power |

| 専用ジグ | Dedicated jig |

| 摩擦係数 | Coefficient of friction |

| かじり現象 | galling phenomenon |

| 脱脂 | Degreasing |

| 酸活性 | acid activity |

| 陽極処理 | anodizing |

硬質クロムめっきまとめ

硬質クロムめっきと装飾クロムめっきの特徴について解説しました。

装飾クロムめっきはキラキラとしていてアクセサリーとしても使われる美観性を持っています。硬質クロムめっきは美観性に加えて硬度や耐食性などをさらに強化したものとなっております。それぞれの特性・用途によって、どちらを選択するかが決まります。

光沢をあまり必要とせず、硬度が必要な場合は、硬質クロムめっきをおすすめします。

硬質クロム処理に関する技術レポート

クリックするとPDFファイルが開きます。

- 工業用(硬質)クロムめっきは様々な部品への耐摩耗性を向上させるための目的とし使用されるめっき加工です。

いろいろなめっき条件で得られた工業用(硬質)クロムめっきと各種材料とを組み合わせて、乾燥状態で摺動摩耗を行った場合における相互の摩耗状況をレポートでまとめています。

- 硬質クロムめっきの用途とめっき厚さの例をまとめた表です。

いろんな区分があるので、ご使用分野での大体の目安となるめっき厚さの例です。

この表に限らず硬質クロムめっきは膜厚調整が可能ですのでご相談ください。

- クロムめっき同士のころがり摩耗の実験を行った結果をまとめました。

乾燥状態では焼き付きを生じ、摩耗量は顕著ですが、水または機械油を潤滑油に用いると、光沢のよいクロムの場合は摩耗量も少なく、表面も極めて平滑になります。

- ポーラスクロムめっきの概要と作業方法についての説明です。

ポーラスクロムめっきとは、めっき面に多孔性にして潤滑油の保持性を向上させたもので、内燃機関シリンダやピストンリングなどに多く利用されてます。

- めっきの用途はめっきの種類によってほぼ決まっていることが多いですが、硬質クロムめっきはいろいろな場面で使用されてます。硬質クロムめっきは目的が単一ではなくいろいろな目的に使われています。その内容をレポートまとめています。

脚注

- [1]眞保良吉:硬質クロムめっきの特性 2014年65巻3号

渡辺和夫:クロムめっき 1999年50巻2号 - [2]防錆・防食技術総覧 株式会社産業技術サービスセンター

- [3]全国鍍金工業組合連合会:製品設計/開発のための電気めっきガイド 第6版

- クロムメッキを加熱するとどうなるか?

- クロムメッキが変色するのはなぜですか?

- 硬質クロムメッキの耐摩耗性は?

- 硬質クロムめっきの剥離方法は?

- クロムメッキが錆びない理由は?

- クロムメッキと硬質クロムメッキの違いは?

- 硬質クロムメッキが処理出来る材質は?

- 硬質クロムメッキが剥離する原因は?

- 硬質クロムメッキは衝撃に弱いのか?

- 硬質クロムメッキの依頼はどのようにすればいいのか?

- 硬質クロムメッキの工程は?

- 硬質クロムメッキに皮膜均一性はあるのか?

- 硬質クロムメッキの膜厚は最大どれくらい処理出来るのか?

- 硬質クロムメッキの膜厚はJISではどのようになるのか?

- 硬質クロムメッキの色は?

- 硬質クロムメッキは自作出来るのか?

- 硬質クロムメッキはバフ研磨出来るのか?

- 硬質クロムメッキの価格は?

- クロムメッキの種類は?

- ユニクロした製品は、最大180℃で使用出来るのか?

- アルミニウム上の硬質クロムメッキを剥離する方法は?

- 硬質クロムメッキの剥離速度にはどんな要素が影響するのか?

- AISI 4340 鋼や4130 鋼へのシンデンスクロムメッキと水素脆性について

- 硬質クロムメッキ皮膜上に現れるクラックのサイズは?

- 4130および4140合金における硬質クロムメッキの後の水素脆性について

- 硬質クロムメッキ後の水素脆性に対しての有効策は?

- メッキ前に機械加工などを実施しているが硬質クロム表面の一部に細孔性に集中して不良が発生する原因は?

- 硬質クロムメッキをするとピンホールが発生する原因は?

- 球面部に錆びによるピットが複数あるが硬質クロムメッキにて塞ぐことは可能か?

- 硬質クロムメッキにて指定公差内に処理することは可能か?

- 硬質クロムメッキ膜厚が先細りとなる問題は?

- カレンダーロールに硬質クロムメッキをすると剥離したり膜厚が不十分になる原因は?

- クロムは両性金属なのでアルカリ性で溶解するのか?

- 硬質クロムメッキをされた金型の洗浄は水酸化ナトリウムおよび水酸化カリウムを使用して問題ないか?

- 硬質クロムメッキに割れや剥離が起きる原因は?

- 硬質クロムメッキの密着性を調べる試験方法は?

- 硬質クロムメッキが最終研磨工程で剥離する原因は?

- リング外周部の硬質クロムメッキに荒れが生じている原因は?

- 硬質クロムメッキの表面粗さは?

- 硬質クロムメッキに生じたこぶ状になったメッキの原因は?

- 再硬質クロムメッキの表面に発生した多数の膨れの原因は?

- 硬質クロムメッキの密着性、外観、腐食の問題について

- 硬質クロムメッキをアルミニウムへ処理する場合の膜厚は?

- 硬度測定JIS Z 2244とは?

- 硬度規格とは?

- 硬質クロムメッキの硬度hbとは?

- 硬質クロムメッキは膜厚精度を出せるのか?

- 硬質クロムメッキの一般的な膜厚は?

- 硬質クロムメッキの摩耗係数は?

- 硬質クロムメッキのかじりとは?

- 硬質クロムメッキの欠点は?

- 硬質クロムメッキに錆が発生する原因は?

- 無電解ニッケルメッキと硬質クロムメッキの価格差は?

- 硬質クロムメッキの皮膜硬度は?

- 硬質クロムメッキの硬度測定方法は?

- 硬質クロムメッキの硬度と温度の関係は?

- 硬度Hvとは?

- 硬質クロムメッキの硬度はJISに規定されているのか?

- 硬度Hrcとは?

- 硬質クロムメッキのフラッシュメッキの膜厚は?

- 硬質クロムメッキ、5μの意味は?

- 硬質クロムメッキの膜厚の表示方法は?

- 硬質クロムメッキの膜厚と硬度の関係について

- 硬質クロムメッキの皮膜均一性は?

- 硬質クロムメッキの膜厚と公差を維持したい場合には?

- 硬質クロムメッキの記号とJIS規格は?

- 硬質クロムメッキのバフ研磨とは?

- 硬質クロムメッキの英語は?

- 硬質クロムメッキの剥離方法は?

- 硬質クロムメッキが酸性の環境で剥離する原因は?

- 硬質クロムメッキ3μm厚は防錆対策として有効か?

- 硬質クロムメッキの膜厚はどの程度まで処理出来るのか?

- 硬質クロムメッキとは?

- 硬質クロムメッキの表面に縄目模様(Banding)が発生する原因は?

- 油圧シャフトに硬質クロムメッキをする場合の膜厚は?

- 硬質クロムメッキで剥離が発生しない最大膜厚は?

- 違うサイズの製品に同時に硬質クロムメッキをすることは可能か?

- 硬質クロムメッキ工程における水素の発生量は計算出来るのか?

- 硬質クロムメッキ表面の再活性化を簡単に行う方法は?

- 硬質クロムメッキのマスキング処理はメッキ前に行うのか?

- 素地の表面粗さの凹凸は硬質クロムメッキ後にどうなるのか?

- 金型へ硬質クロムメッキする場合の注意点などは?

- 圧力シリンダへの硬質クロムメッキに不良が発生しているので改善したい場合は?

- 工具鋼板に硬質クロムメッキをする場合には水素脆性は考慮すべきか?

- 鋳鉄へ硬質クロムメッキがつかない原因は?

- 17-4PH ステンレス鋼上に硬質クロムメッキは出来るのか?

- SG鋳鉄に硬質クロムメッキは可能か?

- プラスチック金型に硬質クロムメッキをすると剥離するのを改善したい場合は?

- 無電解ニッケルメッキ上の硬質クロムメッキが剥離してしまった原因は?

- 硬質クロムメッキの工程は?

- 400度の熱をかけても変色しないメッキはあるのか?

- 硬質クロムメッキ後にベーキング処理をする意味は?

- 銅材にはどのようなメッキが可能か?

- 工業用クロムメッキとは?

- 摺動メッキにはどのような種類があるのか?

- crの白アゲとは?

- Hcrコーティングとは?

- Hcr処理とは?

- 硬質クロムメッキを部分的に処理出来るのか?

- 硬質ハードクロムメッキとは?

- 硬質クロムメッキの硬度は?

- 厚メッキとは?

- 工業用クロームメッキとは?

- SPCCへ硬度と耐熱性があるメッキをしたい場合には?

- 硬質クロムメッキ後の表面粗さの指定はどうすればいいのか?

- 金型へのメッキは硬質クロムメッキが良いのか?

- 工業用梨地クロムメッキとは?

- ハードクロムメッキを部分的に処理することは可能か?

- シャフトにバフ研磨後、硬質クロムメッキは対応出来るのか?

- スクリューに硬質クロムメッキとバフ研磨は可能か?

- 硬質クロムメッキの特性は?

- 油圧シリンダーへの最適なメッキとは?

- クロムメッキの白上げとは?

- Hcr-3とは?

- Hcrフラッシュメッキとは?

- Icrとは?

- フラッシュクロムメッキとは?

- クローム加工とは?

- SUS304に硬質クロムメッキは可能か?

- 鉄の素材へのメッキで耐アルカリ性があるのは?

- Ep/Icrとは?

- クロムメッキの特徴は?

- 硬質クロムメッキは個人でも対応可能なのか?

- micrとは?

- クロムメッキとは?

- シリンダーへの硬質クロムメッキは可能か?

- ハードクロムメッキの工程は?

- Crメッキとは?

- ステンレスに硬質クロムメッキは可能か?

- Hcrフラッシュとは?

- 硬化クロムメッキとは?

- 梨地クロムメッキとは?

- 硬質メッキとは?

- 硬質Crとは?

- micr20とは?

- Icr-20とは?

- 鉄素材に20μm厚狙いの硬質クロムメッキは可能か?

- 部分的に100μm厚の硬質クロムメッキは可能か?

- ネジ穴に硬質クロムメッキをしているがメッキが付かない場合には?

- 耐摩耗性のあるメッキにはどのようなものがあるのか?

- SUSに硬度を上げる目的で選択するメッキにはどのようなものがあるのか?

- 硬質クロムメッキは1個から対応可能か?

- 硬質クロムメッキ後にバフ仕上げを希望する場合の膜厚は?

- 公差がある部分に硬質クロムメッキをしたくない場合には?

- 超硬素材の一部に硬質クロムメッキをしたい場合は?

- 硬質硬化クロームメッキとは?

- 真鍮素材に梨地処理後、傷がつかず汚れが落ちやすいメッキは?

- Hcrとは?

- ステンレスに硬質クロムメッキした場合の硬度は?

- セメントを早期に固めるとアルミ材が腐食するため、メッキで対策したい場合には?

- 硬質クロムメッキ皮膜の耐薬品性と耐食性は?

- 複雑な形状の内径に硬質クロムメッキをしたいが可能か?

- 銅合金に硬さと剥離しやすいメッキをしたい場合には?

- 亜鉛メッキがパイロットピンにこびりつくので改善出来る処理はないか?

- 硬質クロムメッキと無電解ニッケルメッキで摺動させるのは相性が悪いのか?

- 海外の図面にてMFcrI 3〜5μとは?

- 硬質クロムメッキを300μm厚処理したが再処理をしたい場合は?

- S45C焼入れ材へ硬質クロムメッキ後における水素脆性除去する方法は?

- 硬質クロムメッキは300℃で使用しても問題は発生しないのか?

- カナック処理上に硬質クロムメッキは出来るのか?

- ごみ焼却にて発生するダストに滑り性のあるメッキをしたい場合は?

- 500℃の環境で硬質クロムメッキは問題ないのか?

- 真鍮の硬度を上げたい場合に選択するメッキは?

- ステンレスに硬質クロムメッキをすると磁性が出るのか?

- SK材で黒皮付きの製品に硬質クロムメッキは可能か?

- 硬質クロムメッキを薄く処理したいが可能か?

- ハードクロムメッキ表面を滑る相手金属は何が良いのか?

- クロムメッキと硬質クロムメッキで皮膜強度が優位なのは?

- 硬質クロムメッキの焼けとは?

- 硬質クロムメッキ後にバフ研磨は可能か?

- 硬質クロムメッキの剥離方法は?

- ニッケルメッキを剥離し硬質クロムメッキすることは可能か?

- 硬質クロムメッキが出来る北陸地方の会社を探しているが対応出来るか?

- 硬質クロムメッキしたロールから錆びが発生した原因は?

- 硬質クロムメッキが炭化水素液体中で錆びた原因は?

- SUS304の長尺製品への硬質クロムメッキは対応出来るか?

- 硬質クロムメッキの処理液組成は?

- 硬質クロムメッキの剥離部分に亜鉛は含まれるのか?

- SUS304にタフトライド処理後をすると錆が発生するのは?

- ABSに硬質クロムメッキをした場合、RoHS指令するのか?

- 耐熱性を持たせることが出来るメッキは?

- 硬質クロムメッキは非磁性の材料にも処理が出来るのか?

- SS材の表面を硬くしたい場合のメッキは?

- メッキ後に非磁性、耐食性、表面硬度HV550以上を両立するような処理は?

- 硬質クロムメッキの代替えのメッキは?

- 潤滑性を付与出来るメッキには何があるのか?

- 硬質クロムメッキ皮膜はどのような薬品に溶解するのか?

- 塩の粉砕機に適したメッキは?

- 梨地調で適度な硬さと潤滑性を得たい場合には?

- クロムメッキで厚付けは可能か?

- 高温の苛性ソーダ水溶液に耐えるメッキは?

- 無電解ニッケルメッキ後に硬質クロムメッキは可能か?

- 硬質クロムメッキや無電解ニッケルメッキは非磁性の材質でも対応可能か?

- 粘土のような物質に対して剥離性の良いメッキは?

- 硬質クロムメッキや無電解ニッケルメッキはベーキングが必要なのか?

- 随伴流でスリップしキズが懸念される製品への梨地硬質クロムメッキは有効か?

- 再硬質クロムメッキでフォークリフトのシリンダーのキズ除去は可能か?

- 水中で使用している圧縮ばねへの耐腐食性が可能なメッキは?

- 硬質クロムメッキは、水素除去しなければならないのか?

- カニフロンより滑り性や型離れのよいメッキは?

- 硬質クロムメッキとユニクロにはニッケルが含有しているのか?

- 硬質クロムメッキと同等の強度が無電解ニッケルメッキにて可能か?

- S45Cにシロアゲ処理を行い、膜厚を指定したい場合は?

- 純鉄の金属同士の摺動に対して有効なメッキは?

- 硬質クロムメッキが200℃の環境で剥離してしまう原因は?

- SUS304のかじり対策のメッキは?

- 硬質クロムメッキにより低摩擦、耐摩耗性の向上は可能か?

- 食品機械関連にメッキで硬度と摺動性を向上させたい場合は?

- 金型へのメッキで型離れ性に適している処理は?

- 硬質クロムメッキ3μm厚は錆対策として有効か?

- 摩擦係数を小さくしたい場合のメッキは?

- 表面の親水性が向上するメッキは?

- 梨地処理をすることで滑り性は向上するのか?

- クロムメッキの耐摩耗性は?

- クロムメッキの違いは?

- pH4のビールの環境で、硬質クロムメッキ皮膜は溶解するのか?

- ステンレスで箱型製品内部にも硬質クロムメッキはつくのか?

- 硬質クロムメッキの剥がれ強度を測定する簡単な試験方法は?

- 硬質クロムメッキとステンレスでは電位差があるため、水中部での異種金属間接触腐食が発生する可能性はあるのか?

- 硬質クロムメッキ皮膜は乳酸にも耐えるのか?

- 硬質クロムメッキ皮膜の熱伝導率は?

- 鉄板に硬質クロムメッキをするが200〜350℃にて使用する場合、どの程度の膜厚が必要か?

- 六角ボルトへ硬質クロムメッキした場合、ベーキング処理は必要か?

- 硬質クロムメッキのフラッシュメッキで歪は発生するのか?

- 摺動リンクピンに硬質クロムメッキした場合に問題は発生しないのか?

- 硬質クロムメッキのかじり現象とは?

- 硬質クロムメッキ処理部を酢酸エチルにて洗浄した場合に問題はあるのか?

- Ep-Fe/ICr/とは?

- 硬質クロムメッキ皮膜の経年変化についてJISの規定はあるのか?

- 硬質クロムメッキ皮膜に六価クロムは含有するのか?

- 摺動部に硬質クロムメッキをする場合、どれ位の膜厚が必要か?

- 硬質クロムメッキは飲料に接する場合に問題あるのか?

- MICr4とは?

- 硬質クロムメッキ皮膜に含有される物質は?

- 硬質クロムメッキの密着強度は?

- 硬質クロムメッキ皮膜の特性は?

- HRC58の材料硬度が硬質クロムメッキ後に低下した原因は?

- 硬質クロムメッキの処理膜厚は、どの程度であれば妥当だと考えればいいのか?

- 硬質クロムメッキ後に研磨にて仕上げる場合に必要な膜厚は?

- 銅合金に硬質クロムメッキは可能か?

- 傷とダコンがある製品は硬質クロムメッキで隠せるか?

- NAK55へ硬質クロムメッキは可能か?

- 硬質クロムメッキ後に熱膨張率は変化するのか?

- 硬質クロムメッキにマイクロクラックが発生するのは?

- 硬質クロムメッキ後、ベーキングを数日後に実施した場合には効果があるのか?

- 硬質クロムメッキを処理する場合に相性がよい金属は?

- 硬質クロムメッキ後にバフ研磨で寸法精度を維持出来るのか?

- 硬質クロムメッキの摩擦係数は?

- ブリネル圧痕が発生した場合、硬質クロムメッキ皮膜も変形するのか?

- 傷がついてしまった硬質クロムメッキの再メッキは可能か?

- SK3材で焼入れした場合、硬質クロムメッキが部分的につかない原因は?

- S45Cの焼入れしたシリンダーの先端が左右に擦られるのでメッキで改善出来ないか?

- 硬質クロムめっき加工処理で異形状の筒形の内径に安定して処理が可能か?

- 内径の部分的に硬質クロムメッキ0.2mmは処理出来るのか?

- 硬質クロムメッキのクラックとは?

- 硬質クロムメッキの膜厚は最大どこまで処理出来るのか?

- SUSと硬質クロムメッキの相性は良いのか?

- 硬質クロムメッキした製品には六価クロムが残留するのか?

- ステンレスに高周波焼入れした製品に硬質クロムメッキは出来るのか?

- MICrメッキとは?

- 硬質クロムメッキ後に発生したピンホールを部分メッキで修正する場合、剥離はしないのか?

- 硬質クロムメッキ皮膜は400℃以上で剥離するのか?

- SUSにかじり防止のために硬質クロムメッキした場合の耐熱温度は?

- 硬質クロムメッキを剥離した場合、亜鉛が含まれる可能性はあるのか?

- 硬質クロムメッキ浴中に含まれる鉄イオンの影響は?

- H-Crメッキとは?

- ステンレスを塩酸処理後、硬質クロムメッキをすると密着不良が発生する原因は?

- 超純水環境下で硬質クロムメッキ皮膜のクラックから錆は発生しないのか?

- 黒皮製品に硬質クロムメッキをする方法は?

- 硬質クロムメッキ皮膜のピンホールを少なくする方法は?

- 硬質クロムメッキを何度も剥がしていると水素脆性の面で問題あるのか?

- 硬質クロムメッキのクラックを防ぐメッキ膜厚は?

- 鋳鉄上の硬質クロムメッキで陽極エッチング時間を長くするとメッキが付きにくい原因は?

- フラッシュメッキ、硬質フラッシュは同じ意味なのか?

- ハードクロムメッキとスーパーハードクロムメッキの違いは?

- 硬質クロムメッキ処理後の梨地処理は可能か?

- 真鍮に硬質クロムメッキした場合の耐熱性は?

- 肉盛り硬質クロムメッキとは?

- 硬質クロムメッキの熱処理と疲労強度の関係は?

- 硬質クロムメッキの2層メッキは、耐腐食性に有利なのか?

- バランスのよい硬質クロムメッキの膜厚は?

- 硬質クロムメッキの耐食性は?

- 硬質クロムメッキ皮膜のみを溶質試験した場合の成分は?

- クロムメッキとニッケルクロムメッキの違いは?

- 硬質クロムメッキの耐熱性と耐摩耗性の関係は?

- 真鍮に硬質クロムメッキをすると不良が多発する原因は?

- 硬質クロムメッキ50μm厚で処理するとザラが出る原因は?

- 硬質クロムメッキで穴部にマスキングは可能か?

- 硬質クロムメッキ後にバフ仕上げをする場合、適正な膜厚は?

- 窒化処理した鋼材に硬質クロムメッキは可能か?

- クロム銅に硬質クロムメッキは可能か?

- A5052に硬質クロムメッキした場合の硬度は?

- 硬質クロムメッキを剥離せずにバフ研磨で型離れ性を維持出来るか?

- 再硬質クロムメッキの場合、膜厚を300μm以上確保することは出来るのか?

- 焼入れ品に硬質クロムメッキをする場合は?

- SUS316と硬質クロムメッキの相性は?

- 金型に硬質クロムメッキをしたいが治具製作から依頼出来るのか?

- 硬質クロムメッキでかじり現象が発生しやすい条件は?

- クロムCASNoは?

- ステンレスに硬質クロムメッキをした場合、HRC50以上になるのか?

- 硬質クロムメッキがベース製品の中心部につかない原因は?

- 硬質クロムメッキは、濃度が薄い硝酸に腐食するのか?

- ステンレスと硬質クロムメッキの密着性は?

- 硬質クロムメッキの耐薬品性は?

- 硬質クロムメッキされた容器でお湯を入れた場合に溶出する物質は?

- AMPCO銅への硬質クロムメッキは可能か?

- 硬質クロムメッキにて防錆が出来る適正な膜厚は?

- 硬質クロムメッキ皮膜や工程はシリコンフリーなのか?

- 硬質クロムメッキの脱水素が不十分な場合に考えられる不具合は?

- 一般的な硬質クロムメッキの納期は?

- 硬質クロムメッキにてワイヤーカット製品に目標とする面粗さを出すことは可能か?

- 硬質クロムメッキ後のピンホール発生原因は?

- 高硬度を目的とした場合に、硬質クロムメッキの膜厚はどの程度必要なのか?

- 硬質クロムメッキの硬度をHv900以上にしたい場合は?

- 硬質クロムメッキを2社に依頼したが光沢の仕上りが異なる原因は?

- 硬質クロムメッキの線膨張係数は?

- 硬質クロムメッキとステンレス間での電解腐食が発生する時間は?

- 硬質クロムメッキと水酸化ナトリウムの相性は?

- 硬質クロムメッキの耐熱温度は?

- スーパーインバー材に硬質クロムメッキをするとピンホールが発生する原因は?

- FCD450に硬質クロムメッキをすることは問題ないか?

- 次亜塩素酸ナトリウム環境下での硬質クロムメッキと無電解ニッケルメッキのどちらが良いのか?

- 多孔性クロムメッキとは?

- マイクロポーラスクロムメッキとは?

- ハードクロムとは?

- SUS304に硬質クロムメッキをすることは可能か?

- 一般的な硬質クロムメッキの膜厚は?

- hcrメッキとは?

- ポーラスクロムメッキとは?

- 硬質クロムメッキはRoHS指令に抵触するのか?

- 硬質クロムメッキは、金型表面への耐摩耗性向上が可能か?

- 硬質クロムメッキの摩擦係数は?

- 銅ローラーに再硬質クロムメッキは可能か?

- 硬質クロムメッキはREACH規制に適応してるか?

- 硬質クロムメッキをしてステンレスの硬度は上がるのか?

- 炭素鋼に硬質クロムメッキをすると白錆が発生する原因は?

- 硬質クロムメッキと白上げメッキの違いは?

- 硬質クロムメッキ上に追加の硬質クロムメッキは可能か?

- 硬質クロムメッキ皮膜は人体に対する有害物質が含まれているのか?

- カナック処理した製品に硬質クロムメッキは可能か?

- 硬質クロムメッキ皮膜の剥離部分に亜鉛は含まれるのか?

- ステンレスに硬質クロムメッキをするとをシミが発生する原因は?

- 黒染処理後に硬質クロムメッキは可能か?

- ロッド形状の製品に硬質クロムメッキを均一に処理したい場合は?

- 硬質クロムメッキの皮膜に内圧をかけた場合、剥離するのか?

- 硬質クロムメッキをスクリューに処理したが剥離する原因とは?

- シリンダ内面へ硬質クロムメッキは可能か?

- 銅板に硬質クロムメッキを一部処理したいが可能か?

- 焼入れ製品に硬質クロムメッキは可能か?

- 硬質クロムメッキが耐摩耗性に優れている理由とは?

- 硬質クロムメッキでギア歯を部分的に肉盛りにしたい場合には?

- パイプの内径に硬質クロムメッキは可能か?

- 硬質クロムメッキにて0.2mmの穴埋めをしたいが可能か?

- 硬質クロムメッキの処理液はクロムが主成分なのか?

- 射出成形機用スクリューに硬質クロムメッキしたが問題が発生している原因は?

- 硬質クロムメッキ皮膜の密着強度は?

- 硬質クロムメッキ皮膜の水素脆性除去条件とは?

- 硬質クロムメッキの前処理は?

- 硬質クロムメッキの腐食形態は?

- 硬質クロムメッキした製品に磁石をつけると問題でしょうか?

- ポリエチレンへの耐摩耗性に対して硬質クロムメッキは有効か?

- 硬質クロムメッキ後のバリの解決方法は?

- 硬質クロムメッキ工程で一番高い温度は?

- 硬質クロムメッキ皮膜の熱膨張係数は?

- 硬質クロムメッキの英語表記は?

- 硬質クロムメッキの膜厚測定方法は?

- 硬質クロムメッキのピンホールを少なくしたい場合は?

- 硬質クロムメッキ後、表面を滑らかにする方法は?

- 硬質クロムメッキ皮膜は磁石につくのか?

- 硬質クロムメッキの皮膜成分は?

- 放電加工後の硬質クロムメッキは剥がれやすいのか?

- 硬質クロムメッキ皮膜が剥離する原因は?

- プールの環境で硬質クロムメッキは耐食性があるのか?

- 硬質クロムメッキの色調を変化させることは可能か?

- 硬質クロムメッキの剥離方法は?

- 焼入れ後の材料に硬質クロムメッキは対応可能か?

- 食品に接触する部分で硬質クロムメッキは剥離しないのか?

- 硬質クロムメッキは寸法精度を維持出来るのか?

- 硬質クロムメッキのマイクロクラックを解消することは出来るのか?

- 酢を使用した環境で、硬質クロムメッキは剥離や溶解はしないのか?

- 硬質クロムメッキ後のバフ研磨より摩擦係数の小さい表面処理は?

- 硬質クロムメッキと無電解ニッケルメッキは硬度が異なるのか?

- タフトライド処理後に硬質クロムメッキは出来るのか?

- 硬質クロムメッキは、900℃の環境で溶解しないか?

- インコネルに硬質クロムメッキは可能か?

- ハードクロームメッキとは?

- 硬質クロムメッキの耐用年数は?

- 硬質クロムメッキの上に追加で5μm厚の処理をしたい場合は?

- 硬質クロムメッキはマイクロクラックが発生するのか?

- 砂を含んだ海水を汲み上げる摺動部品に硬質クロムメッキをしたが腐食する原因は?

- 硬質クロムメッキの40μm厚時の硬度は?

- 硬質クロムメッキした油圧シリンダーからオイル漏れが発生する原因は?

- 硬質クロムメッキの精度は?

- 硬質クロムメッキは、水酸化カリウムの水溶液で耐食性はあるのか?

- 硬質クロムメッキ皮膜の黒変で錆のようなものが発生している原因は?

- 硬質クロムメッキの硬さが低下する温度は?

- 硬質クロムメッキ後に材料が反ってしまう原因は?

- ガス軟窒化後の製品に硬質クロムメッキは可能か?

- ピット、ピンホールが発生している硬質クロムメッキは素地の面粗度も関係あるのか?

- 硬質クロムメッキのバフ仕上げとカナック処理の滑り性の違いは?

- 硬質クロムメッキの硬さと耐摩耗性の関係性は?

- ●硬質クロムメッキにて寸法公差を維持したい場合は?

- 複雑な形状部品に硬質クロムメッキは可能か?

- 硬質クロムメッキ皮膜は食品衛生法上、問題ないのか?

- 球体に硬質クロムメッキをしたいが可能か?

- 無電解ニッケルメッキ上に硬質クロムメッキは可能か?

- 膜厚が薄くても防錆力のあるメッキは?

- 硬質クロムメッキは、SS材の表面を硬く出来るのか?

- SUS304板に滑り性と耐摩耗性を付与したい場合のメッキは?

- 硬質クロムメッキとテフロン無電解ニッケルメッキの比較をした場合は?

- FCR-2 LH-200とは?

- Ep-Fe/ICrとは?

- アルミニウムのレールにステンレスを移動させるとアルミが溶着するので改善したい場合には?

- 搬送装置に使用出来る滑り性のあるメッキは?

- BeCuの耐摩耗性を高めるためのメッキは?

- MFICr-a1とは?

- 耐摩耗性に優れたコーティングやメッキは?

- 摺動部品に耐摩耗性を付与させたい場合は?

- JIS H 8615とは?

- M-HCPとは?

- HCrとは?

- MFICr#3-Hとは?

- HCr/5とは?

- MFCrⅠとMICrⅠとは?

- MICr0とMFZnIII-Wとは?

- MICr6とは?

- MICr5とは?

- MICr3とは?

- MICr2とは?

- MICr1とは?

- icr3とは?

- MFICr2-a3とは?

- mfcrメッキとは?

- Icr30とは?

- Hcr20とは?

- Hcr10とは?

- Hcr3とは?

- icr20とは?

- icr10とは?

- icr5とは?

- Hcr30とは、どのようなメッキ加工処理でしょうか?